学校から出される宿題ないから、勉強しなくてOKって、勘違いする子いませんか?

我が子です…

学校から出される宿題(プリント)がないと、勉強のやる気スイッチが入らない。

これは、我が子に限ったことでは、ないはず!

今回は「学校の宿題がないから勉強しない!」を防ぐ方法を紹介します。

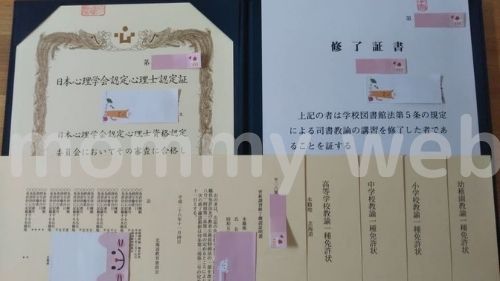

元小学校教師として10年間働いたノウハウと、大学で心理学を学んできた知識を活かし、我が子が、あたりまえに家庭学習する対策を考えました!

まずは結論から!

- なぜ家庭学習が必要か考える

- 家庭学習メニューを考える

2つとも、実証済みです。

結果、我が子は学校の宿題がなくても、家庭学習するようになりました!

ショック!学校から宿題が消えた!?

新年度から、我が子が通う学校で、宿題が消えました。

正確には、学校から宿題プリントが出なくなりました。

※ 時々、学校で使っている漢字や計算ドリルを持ち帰って、宿題にすることはあります。

現在2020年4月、コロナの臨時休校明けで、リズムが整わない中、このタイミングで、宿題なしに変更か…

宿題のプリントが学校で出さなくなった原因は、何となく想像がつつきます…

が、ここでは、ハッキリと確認したワケではなくので、伏せておきます。

とにかく、子供は学校からの宿題がないとラッキーと思いがち。

では、どうすれば学校からの宿題がなくても、『当たり前のように、家庭学習に取り組めるようになるのか?』

それは、子供が家庭学習の必要性やメリットを知り、納得しなければいけません…

宿題ないから勉強しないを防ぐ方法

我が家が実践した方法は、次の2ステップです。

- なぜ家庭学習が必要か考える

- 家庭学習メニューを考える

1つずつ、詳しく解説していきます。

《ステップ1》なぜ家庭学習が必要か考える

大人の理屈をならべても、なかなか子供の心には届きません。

- 勉強しないと、授業が分からなくなるよ

- 授業だけでは、習ったこと覚えられないよ

- 学校で習ったことを、大人になった時、使うかもよ

なんて、いくら大人が頭をひねりだして、家庭学習の大切さを伝えても、子供はへっちゃらです。

私自身、我が子にうまく伝えられず…

子供も、ぜんぜん聞いてくれない…

そこで、一緒に考えることにしました!

『なぜ、家で勉強するのか?』

我が子は、はじめ

わかんない!

と言いました。

でも、違う日に聞いた時は、

ひーちゃん、知ってるよ!

ゲームとか、テレビとか、お菓子食べて、ダラダラばっかりだったら、

あたまパーになるんだよ。

小学校2年生の回答でした。

回答は、各家庭で違います。

でも、何でもよいと考えます。

なぜなら、親子で話し合う過程が、大切だからです。

『なぜ、家で勉強するのか?』

これを子供なりに納得しないと、宿題が出ないなら、家で勉強はしない!

となり、家庭学習の習慣はつきません。

まず、親子で『なぜ、家で勉強するのか?』を、考えてみましょう。

子供なりの家庭学習の必要性やメリットが見つかると、家で勉強をするようになります。

ただ、1つ注意があります!

「家で勉強しなくてもOKだね!」の結論に、ならないこと。

ここが一番むずかしいのですが『家庭学習たいせつだね!』と、なるよう

大人側は、頭の片隅に置くようにしましょう。

ですが、大人が無理に「勉強は必要だから!」と押しつけはNGです。

子供自身が、自分なりの答えを見つけるように、アドバイスしていきましょう。

そんなこと言っても、我が子は無理!

あの手この手で、言い訳してくる!!

分かります!

特に中学年になると、大人がビックリする程の言い分を考えるんですよね…

そこで、こんな切り返しを考えてみました。

よければ参考にしてみてください。

親:「なんで家でも勉強するんだろうね?」

子:「勉強なんて必要ないし」

親:「どうしてそう思うの?」←問い返す

子:「めんどいし、意味ないし」

親:「確かに、めんどくさいよね。お母さんもそう思ってた」←気持ちを受け止める

子:「じゃあ、しなくてもいい」

親:「でも、お母さんは勉強やっといてよかったよ。計算したり、漢字書いたりは、仕事でも使ってるし、買い物するときも計算して安いの選んで買ってるわ」←Iメッセージでメリットを伝える

というように、親が勉強していてよかったなと思うエピソードを伝えてみましょう。

「だから、やりなさい!」ではなく、「お母さんは~してよかったよ。」と【Iメッセージ】で伝えてみてください。

それでもダメなら、後日に話題を持ち越すこと。

不毛な言い争いをさけるためです。

その他の方法として、親が子供の目の前で、何かの勉強や仕事をする姿を見せることも、効果的です。

一緒に机に向かうメリット

>>宿題しない子どもをやる気にさせる4つの方法とは?【実践済み】

次に我が家は、子供と一緒に家庭学習のメニューを、考えました。

《ステップ2》家庭学習メニューを考える

学校の宿題がなければ、自分で勉強する内容を決めなければいけません。

高学年で、自主学習が身に付いているなら、問題ないかもしれません。

でも、我が子は、低学年。

自分で課題をみつけて、興味があることを勉強する。

なんてことは、高度すぎて出来ません。

ある程度、メニューを提示する必要があります。

でも、大人が一方的に

これやれば?

と言うと、

なんでママに、命令されないといけないの?

と反発してきます。

じゃあ、むすめちゃんが考えたら?

と言うと、

読書にする!

と言って、幼稚園児が読むような、超簡単な絵本を音読しはじめます…

終わった…

毎日、こんなやり取りをすることが辛い。

そこで、一緒に家庭学習のメニューを考えました。

子供だけではありませんが、人って簡単な楽なことに逃げたくなりますよね?

子供だけで、家庭学習の内容を決めさせても

「え?それ勉強じゃないよね?」という、残念な内容を選ぶことが多くあります。

それを防ぐには、親子で家庭学習のメニューをいくつか決めておくことです。

- ノートに漢字練習

- ノートにカタカナ・言葉練習

- ノートに計算問題

- ダイソーの問題集(国語・算数)

- 教科書または絵本の音読

5つのメニューを決めました。

この中から、国語と算数を1つずつ、合計2つの勉強をすることにしました。

自分で決めて、紙に書いたよ!

| 学年/教科 | 1・2年生 | 3・4年生 | 5・6年生 |

| 国語 | ひらがな・カタカナ・漢字練習 音読 視写 絵日記 | 漢字・ローマ字練習 音読 日記 国語辞典を引く | 漢字練習 音読 作文(意見文) |

| 算数 | 計算練習 | 計算練習 ものさし・コンパス・分度器を使う | 計算練習 文章問題 |

| 社会 | (生活) 家のお手伝い | 地図記号・地名調べ 副読本を読む | 世界の国々調べ 歴史・年表づくり 新聞を読む |

| 理科 | (生活) 生き物のお世話 | 生き物を育てる ものづくり | 生き物を調べる 生き物を育てる ものづくり |

過去記事《【小学生】家庭学習のやり方を紹介ー6つのポイントとは? 》より

その日の気分で、家庭学習メニューから、本人がやりたい内容を選びます。

宿題を取り組むタイミングや、定着させる方法は、過去の記事にて紹介しています。

>>宿題しない子どもをやる気にさせる4つの方法とは?【実践済み】

【まとめ】宿題ないから勉強しないを防ぐ方法

我が家が『学校の宿題ないから勉強しない!』を脱出した方法

- 家で勉強するのは、なぜ?

- 家庭学習のメニュー

この2つを、親子で考えることでした。

あくまでも、親の押しつけではなく、子供みずからが考えて決めるよう、気をつけました。

中高学年になると、『家で勉強するのは、なぜ?』の話し合いで、言い争い!

なんてことも、あるかもしれません。

子供には発達段階があるので、必ずしも、我が家の方法が100%当てはまるとは、言えません。

でも、1つの手段として、ノミネートして頂けると嬉しいです。

それにしても…宿題プリント出す出さないの前に、学校、家庭、両方から家で勉強する大切さを伝えることが、必要ですよね。

学校からの宿題プリントなし!

仕方ない部分も、よ~く分かります。

が、その代りにどうすればいいのか、取り組み方を分かりやすく、子供たちに指導してほしいと願います。

家庭でお願い!

本来なら、当たり前。

だって、我が子の教育ですもん。

だから、もちろん、家でも頑張ります!

でも、残念ながら「学校」という印籠には、敵わないのです…

元教師のノウハウがあっても、我が子に勉強をさせるのは大変です…

そして、これからますます、教育格差が付く予感…

- 子供が自分から進んで勉強するようにしたい!

- 学校の宿題がなくても家庭学習の習慣をつけたい!

- 家庭学習のメニューを決めるのがめんどう…

という方は、通信教材を使う手もあります。

ここまでお読み頂き、ありがとうございました。

2020/04/13

アキ